浅草寺本尊示現会(3月18日)について

推古天皇36年(西暦628年)3月18日の早朝、檜前浜成・武成の兄弟が江戸浦(隅田川下流の宮戸川)で漁をしていたところ、一躰の仏像を投網の中に発見し、土師真中知がこれを拝して聖観世音菩薩の尊像であることを知り、従者と共に槐(えんじゅ)の木の切り株に尊像を安置しました。

「浅草寺本尊示現会」は、この「浅草寺縁起」に基づいた行事です。

同縁起によれば、その後一夜にして「あかざの草堂」が築かれ、10人の子供の手により尊像は草堂に安置されており、これが浅草寺の創始であると伝えられており、従って「浅草寺本尊示現会」は浅草の町の誕生を祝う行事として行われていました。

また江戸時代までは「三社祭」と一体の行事として神輿の渡御と併せて執り行われていましたが、明治維新以降は神仏分離令によって「三社祭」は5月に行われることになり、上記のような「浅草寺本尊示現会」の本来の意味が見失われがちになって参りました。私達浅草に根付く者と致しましても、この「浅草寺本尊示現会」が一層賑わうように図ることは長年の懸案となっており、平成12年「古式三社祭舟渡御」の一部として再現させることにより、広く内外に浅草の生誕の歴史を広め、ひいては浅草の町の更なる発展を目指すものとして実施されました。

平成24年は三社祭700年という記念すべき年を迎え、浅草の町を挙げて盛大に本行事を執り行いました。

どうぞ皆様におかれましては、浅草神社の三体の御祭神が土師真中知命・檜前浜成命・檜前武成命が、観音示現を慶祝して浅草寺本堂で観音様と対面されるという「浅草寺本尊示現会」の行事が成功裡に執行できますように今後ともご支援をお願い申しあげます。

浅草神社宮神輿「堂上げ・堂下げ」

浅草寺の行事

当日、浅草寺の本尊示現会祈祷は特殊な色の祈祷札で知られる「紅札」が授与され、その境内においては「金龍の舞」が奉演されます。

令和6年「堂上げ」3月17日(日)

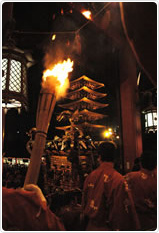

夕刻、浅草神社神官神霊入れの儀斎行の後、本社神輿三基を氏子衆によりたいまつで照らされた浅草寺本堂外陣へ「堂上げ」致します。この際、重さ1トン以上もある一之宮、二之宮、三之宮が本堂階段を昇る様は荘厳かつ優美で、見る者を圧倒するものであります。

| 午後5時00分 | 神霊入れの儀 斎行 |

|---|---|

|

|

| 午後5時35分 | 宮神輿三基庫出し |

| 午後5時50分 | 移御行進発進(本堂御扉開扉) |

| 午後5時55分 | 宮神輿三基 浅草寺本堂前に到着 |

| 午後6時00分 | 「堂上げ」開始 |

|

|

| 午後6時30分 | 浅草寺一山式衆読経 |

令和6年「堂下げ」3月18日(月)

本堂外陣に納められた一之宮(土師真中知命)、二之宮(檜前浜成命)、三之宮(檜前武成命)のご神体は、ご本尊の御前で一晩お泊まりし、翌午前、浅草神社宮司祝詞奏上・浅草寺一山読経の後、本堂より「堂下げ」して浅草寺境内に安置されます。そして夕刻に宮神輿三基は氏子衆の手により浅草神社に還御致します。

| 午前9時00分 | 浅草神社神官祝詞奏上、浅草寺一山式衆読経 |

|---|---|

|

|

| 午前9時15分 | 宮神輿三基「堂下げ」開始 |

|

|

| 午前9時35分 | 神事びんざさら舞奉納 浅草寺本堂前 |

| 午前9時45分 |

庭祭礼移御 発進

本堂正面〜本堂西側〜本堂裏〜本堂東側〜神社鳥居前 |

| 午前10時15分 |

宮入り渡御 |

|

午前11時30分 |

巫女舞奉奏 浅草神社神楽殿 |

| 午後4時30分 | 宮神輿三基庫入れ |

| 午後5時00分 | 神霊返しの儀 斎行 |

|

浅草寺僧侶らによる読経と浅草神社宮司祝詞奏上から見られる通り、仏事と神事を同時に行うこの行事は全国的にも希であり、神仏分離以前の観音祭とも呼ばれていた三社祭を一部再現し、5月の例大祭へのプロローグでもあります。